[海外出張報告] 村田はるせ(言語・文学班)ベナン 海外出張期間:2018年10月7日〜25日

「ベナンの児童文学者の創作」

村田はるせ

(派遣先国:ベナン/海外出張期間:2018年10月7日~25日)

私は西アフリカのフランス語を公用語とする国々、たとえばベナン、ブルキナファソ、セネガルなどで出版された児童書に関心をもち、研究をしてきた。こうした児童書はアフリカ大陸の外ではほとんど流通していない。そのためこれらの国々の児童文学者たちがどんな作品を制作し、どんな考え方をもっているかは、まだあまりよく知られていない。

以下には、2018年10月にベナンで聞き取りをし、考察したことの一部を記したい。ベナンには「アフリカの小川( Editions Ruisseaux d’Afrique:以下では便宜的にERAと表記する )」という児童書専門出版社がある。1998年に創設され、西アフリカのフランス語公用語圏諸国のなかでももっとも多い200冊以上の児童書を出版してきた。今回はERAから作品を出版した作家・挿絵画家14人に聞き取りをした。児童書に携わるようになった経過を率直に語ってくれた彼らに深く感謝したい。彼らの話を聞いて、作家・挿絵画家自身の体験や観点、価値観が主題や創作に大きな役割を果たしていることをあらためて知ることができた。そして子どもに向けて描くには厳しすぎると思える現実をどう描くか、ということについても考えさせられた。

オルタンス・マヤバ( Hortense Mayaba )氏は、読み手の感情に訴える物語を得意とする作家である。2007年出版の『ニニのワンピース( La robe de Ninie )』で描かれるのは、このような話である。成績優秀な少女ニニが学校で表彰されることになる。しかし両親は貧しく、ニニには式に着ていく服がない。娘の悩みを知る母親は、こっそり夜なべでワンピースを縫いあげる。それはニニには大きすぎるワンピースだったが、ニニは新しい服が着られたのがうれしくて、走って学校に出かけた。学校の友だちはニニのワンピースをからかうが、晴れて表彰状を受け取ったニニは、怒るどころか、くるくると踊って、喜びを表現する。

この物語では、勉強が好きなのに、貧しさから自分に誇りをもてないニニの気持ち、そんな娘を、不器用でも支えようとする母の姿に心を打たれる。そして読み終えると、ニニはこれからも困難を乗り越えて勉強を続けられるだろうという希望が残る。

マヤバ氏は、「貧困は運命ではない、迷ったり、不安になったりしてはだめ、なんとかうまく切り抜けられるから」と言いたかったと、作品に込めたメッセージを語った。このメッセージはけっして観念的なものではないだろう。彼女は、酒浸りの父への近所の嘲笑に心を痛める少女に声をかけたり、就学を断念しようとする農村の少女たちに語りかけたりして、励ましてきた経験も話してくれたからである。

彼女はほかに、就学経験がない父に文字を教える少年の物語『ガジョの練習帳』、誕生時にすでに歯が生えている子どもを間引きする慣習から息子を守った母親の話『スールタニ』(挿絵もマヤバ氏)なども手がけている。『ニニのワンピース』を含め、マヤバ氏の書いた絵本は貧困や識字の問題、子どもや女性にとって過酷な慣習を取り上げる。だが物語はどこか明るく、登場人物たちは飄々と人生を受け止めている。彼女の物語は、世界は見方一つで生きやすくも、生きにくくもなると語りかけてくる。

文学は読者の想像力に働きかけ、自分のものではない現実に出会わせてくれる。子どもはそうした読書を通じて自分について、他者について知っていくだろう。マヤバ氏が描く現実はときに厳しいが、彼女の絵本は子どもに、身の回りの世界で起きていることに気づかせたり、困難なときに人が発揮する力について知らせたり、他者の存在について考えさせたりする。

日本では、戦争や困難を描いた本を子どもに与えるべきではないと考える大人もいて、アフリカの作家が書いた本を紹介しにくいと感じることがある。マヤバ氏の物語は、彼女の想像の世界から自然にあふれだしたものであると同時に、そこには彼女の教育に対する考え方、ベナンの慣習や知恵に対する思い、彼女が見てきた日常、それに対して感じたことが反映されている。作家はみずからが生きる現実を子どもに向けて表現する方法をもっている。どんな主題も、暴力や憎しみ、失望を助長するのではなく、子どもが後に思い出して深く考えられるような、子どもたちが感じたことについてよく議論できるような描き方があるのではないだろうか。切なさや、ユーモア、子どもと大人の真剣な姿を綴るマヤバ氏の作品は、日本で児童書に携わる人々にも多くのことを語りかけていると思う。

オルタンス・マヤバ氏の諸作品

[海外出張報告] 平野(野元)美佐(対立・共生班)カメルーン・ヤウンデ 海外出張期間:2018年12月6日~15日

「カメルーン、インフォーマル・セクターの事業拡大とワークシェアリング」

平野(野元)美佐

(派遣先国:カメルーン・ヤウンデ/海外出張期間:2018年12月6日~15日)

1997年~1998年にカメルーンの首都ヤウンデで話を聞かせてもらったインフォーマル・セクター従事者に、2016年から会い続けてきた。

ほかに仕事がないなどの理由で、インフォーマル・セクターに参入する人たちが大勢いる。ヤウンデの人口はこの20年で3倍となり、その多くの人たちが、インフォーマル・セクターに参入し、生活をたてようとしている。カメルーンにおいて、1975年に、労働人口の33%がインフォーマル・セクターに従事していると推定され、その割合は1998年には72%(K. Fodouop 2007: 57)、2007年には90%となっている(Ndumbe III 2007: 7)。実際、交通量が激増し、渋滞しがちな車を縫うように行き交う行商人は、20年前よりずっと増えた印象がある。ヤウンデ最大のモコロ市場の周辺は、そのような行商人が道を闊歩しており、歩くのもままならない。インフォーマル・セクターに参入する際、行商から始める人が多く、そのせいか、多くの若者がさまざまなモノをぶら下げて歩いている。滞在中はクリスマスの前で、クリスマス・ツリーや飾りなどを売り歩く若者が多くみられた。こうした「下積み」から商売を大きくする人たちは、確かにいる。1997年に聞き取りをしたとき、道端の露店で金物を売っていたJさんは、店を構え、家を買うなど、100人を超える聞き取り相手のなかでも成功した人の1人である。しかし彼も、事業においては多くの問題を抱えていた。

2016年に再会したとき、Jさんは大きな店舗を構え、彼の事業は順調そうにみえた。しかしまもなく彼はその店を閉めてしまった。理由は、競争相手が増えて金物業が前ほどうまくいかなくなったことと、従業員の裏切りに疲れてしまったからであった。悪事を働き店に大きな損害を与えた従業員を、不本意ながら警察に突き出し、裁判をしたこともある。金物業はどうしても多くの従業員が必要となるため、Jさんは最近、化学薬品を小売りする新たな事業を始め、息子と2人で切り盛りできる小さな店を営んでいる。

これまでインフォーマル・セクターの議論では、フォーマル化すること、零細企業を大きくすることが一つの課題とされてきた。Jさんはいってみれば、それを実現したわけである。露店から常設店舗を作り、事業を拡大し、多くの人を雇い、雇用をつくりだした。しかしその雇用こそが、彼の事業のネックとなった。従業員はみな給料だけでは満足せず、「自分の儲けを探す」。悪事を働かない場合でも、長年働き信頼していた従業員が独立し、身に着けたノウハウを活かし、同じ事業を始めることもあった。人を育てても、その従業員はのちにライバルになるかもしれないのである。

1996年に、フランスに留学中に購入したマッキントッシュ一台で、雑誌編集の仕事を請け負っていたRさん。彼は今や、カメルーンで一番大きな印刷会社の経営者となっている。郊外に高価な印刷マシーンを導入し、多くの従業員を雇う。Rさんも、「そのような裏切りには事欠かないよ」と笑う。何人もの従業員が、会社のカネを持ち逃げし、やめていった。さらに彼が育てた従業員の数名は、それぞれ中規模の印刷業を始めている。彼らの事業もそこそこうまくいっているようで、紛れもないライバルである。しかし、自分の会社の規模にはかなわないという余裕もあるのだろうか、Rさんは、自分が育てた人たちがそれぞれで頑張るのは良いことだという。「僕のような規模の会社がカメルーンに100出来たとしたら、カメルーンは変わると思う」。彼は、自分の仕事だけでなく、カメルーン経済、社会全体を見ていた。

従業員が独立をし、自分の事業を立ち上げること。それは悪いことばかりではない。ごく一握りの大きな会社が利益を独占するのではなく、大きくなりかけた企業ははじけ、小さな無数の企業になる。大きな視野でみれば、Rさんのいうとおり、それはカメルーン経済を活性化しているのかもしれない。さらにいえば、その営みは、ある種のワークシェアリングであると考えられないだろうか。

(参考文献)

・Ndumbe III Kum’a 2007 “Avant-propot” in K. Ndumbe III (ed.) Stratégies de survie des populations africaines dans une économie mondialisée, AfricAvenir/Exchage & Dialogue.

・Fodouop Kengne 2007 “A travers le temps et l’espace” in K. Ndumbe III (ed.) Stratégies de survie des populations africaines dans une économie mondialisée, AfricAvenir/Exchage & Dialogue.

[海外出張報告] 細井友裕(国家・市民班)南アフリカ 海外出張期間:2018年10月14日〜21日

「南アフリカ:解放闘争の遺産と四半世紀の変化」

細井友裕

(派遣先国:南アフリカ/海外出張期間:2018年10月14日~21日)

はじめに

2018年10月14日から同21日にかけ、筆者は「アフリカ潜在力」次世代調査支援による渡航補助を受け、南アフリカ共和国(ヨハネスブルグとケープタウン)へ渡航する機会に恵まれた。小欄はこの調査の活動報告である。

はじめに、本調査と「アフリカ潜在力」の間の関係について簡単に述べておきたい。筆者はアフリカ諸国の事例を通じた、国家形成(state formation)の理論的研究を進めている。近年、戦争や内戦などを経験した国において、戦時の武装勢力と市民の間の関係性が、戦後体制においてポジティヴに作用するとする研究が出現している。内戦下の武装組織や解放組織が勝利するためには市民からの支持を得なければならず、そのためには市民にサービスを提供し、効率的な組織運営を行う必要が生じる。紛争下に形作られたこれらの制度的遺制が、紛争後の国家運営において「効率的な行政」や「市民へのアカウンタビリティ」といった、望ましい政治の在り方につながるのではないか、というのがこうした研究の要旨である。

さて、南アフリカ(以下、南ア)を含む南部アフリカ諸国は長期的かつ熾烈な解放闘争を経験した。冷戦終結と前後してこれらの闘争は終結に向かったが、こうした過去の犠牲は南部アフリカ諸国が効率的な国家を作るうえでの「潜在力」なのではないかと筆者は考えたのだった。

特に南アは筆者が強く関心を持つ国であることに加え、時期的に望ましいこともあり、筆者は今回南アを訪問することにした。レベルの高い研究機関、独立したジャーナリズムの存在により、研究に必要な資料は十分に揃うと考えられ、かつ2018年はネルソン・マンデラ生誕100年、2月の大統領交代、総選挙まで1年と、政治的・社会的なイベントが目白押しであったため、この時期の訪問が適切であると考えたのである。

筆者にとって南ア訪問はもとより初めての海外調査であったため、まずは以下2点を目的に本調査を行った:(1)アパルトヘイト関連施設の訪問を通じ公式の「語り」を確認すること、(2)闘争と近年の政治・最近の政治話題書を書店で入手することである。

訪問先一覧

ヨハネスブルグ

・アパルトヘイト博物館

・ソウェト(ソウェト住人によるツアーを手配し参加)

・マンデラハウス

・ピーターソン博物館

・Exclusive Books、サントンシティ店

ケープタウン

・Clarke’s Book Shop

・ロベン島

・District Six博物館

・Exclusive Books、V&Aモール店

・Van Shaik Books

アパルトヘイト博物館。入場券に人種がランダムに記載され、

入り口が「人種別」に指定される。

アパルトヘイトを追体験できる仕組み。

いずれの博物館・資料館も、過去に起きた闘争の経験を保存し伝えることに一義的な主眼が置かれていた。展示内容は一般的な南ア現代史文献に描かれている「教科書的」なものと変わりないが、闘争時に使われたプラカードや武器・政府側の装甲車、政治犯収容施設、各勢力の内部文書などの実物の展示に加え、人々の生活を再現したブースやアパルトヘイトを追体験できるブースなど展示の工夫により、解放闘争を生々しくイメージできるような仕掛けがみられた。

また、闘争の中で語られた主義・主張がアパルトヘイト後の新生南アフリカの制度に反映されているとの展示や語りも多く、解放闘争が今日の南アの政治・社会にポジティヴな影響を与えているという筆者の想定に近い内容は少なくなかった。ソウェトを案内してくれた住民ガイドは「生活をより良くしようと声を上げるのは解放闘争以来、我々が行ってきたことだし、当然のことだ」と話してくれた。これが外部からの来訪者に対するガイドたちの決まり文句なのか、彼の本心なのかは判然としない面もあるが、解放闘争時の行動様式がいまだに受け継がれている一面を見ることができた。

ソウェトの不法移民居住地域。

他の家屋に比べると粗末な家は、近隣国からの不法移民の家だとガイドに説明を受けた。

共用トイレのくみ取りは2週に1回、電気は送電線に違法に接続し確保しており、住環境は悪いという。

移動中やガイドとの雑談の中で、四半世紀の間に南アを取り巻く環境が大きく変わったこともうかがえた。交差点にはホームレスが立ち、車が停まると食べ物を求めて近づいてくる。豪邸が立ち並ぶエリアでは多くの人がゴミ箱を漁り、深刻な経済格差を感じずにはいられなかった。ガイドによれば今の南アには失業者も多く、若者や南ア市民は政府や以前の勤務先から一定の補助を得られることもあるが、近隣国から来た不法移民は給付がなくホームレス化しやすいのだという。ソウェト内にも不法移民が増えており、電気や下水道サービスがほとんど提供されないなど、彼らの住環境は極めて悪いことも話してくれた。

また、これまでとは異なる形の異議申し立ての方法も感じられた。ケープタウンに到着すると、筆者が移動手段として使う予定であった市バスMyCityバスがストライキで運休し交通が混乱しており、国立図書館など当初予定していたいくつかの施設への訪問を断念せざるを得なかった。報道によれば、このデモは左派ポピュリスト野党「経済的自由の戦士(EFF)」が一部の市バス従業員を動員したもので、組合を通さないいわゆる「山猫スト」だったという。EFFは貧困層を中心に一定の支持を集め、現在は国会で野党第二党の勢力を誇っている。党首マレマは与党アフリカ民族会議(ANC)の青年連盟議長であったが、現在は離党しANCを手厳しく非難している。時にバンダリズムと批判される彼の行動様式は、ポストアパルトヘイト後の高失業率や格差拡大など、四半世紀の南ア社会の変化の中で生じた一部の人々の不満を反映させているようである。

四半世紀の間に南ア社会内部あるいは南アを取り巻く環境が大きく変わっており、これが人々の行動様式や与党ANCの政策や態度にも変化を及ぼしているように思われる。今回入手した資料を基に、闘争の遺産と解放後の変化についてより深い理解ができるよう、研究を進めたい。

山猫ストで閉鎖されたケープタウン市バスのバス停。

ヒッチハイクを試みる利用者もいた。

今回の南ア訪問はおおむね所期の目的を達成できたものと思われる。主要な博物館・資料館をめぐることでアパルトヘイトの遺制に関する公式な言説について確認することができた。また、Clarke’s Book Shopを中心に総計26冊の南部アフリカに関する新刊書・古書を入手することができた。これらの成果を踏まえ、筆者の研究を前進させていきたい。

他方、初めての海外調査であり予定を詰め込みすぎたこと、国立図書館や大学等に訪問できていないことなど反省点もある。筆者は来年度、再度南アを訪問することを検討しており、今回の反省を次回の調査に生かしたい。

[海外出張報告] 早川真悠(開発・生業班)南アフリカ、レソト、ジンバブエ 海外出張期間:2018年2月23日~3月25日

「ヨハネスブルグのジンバブエ人移民」

早川真悠

(派遣先国:南アフリカ、レソト、ジンバブエ/海外出張期間:2018年2月23日~3月25日)

ヨハネスブルグのジンバブエ人

わたしはこれまで南部アフリカのジンバブエで人類学の調査をしてきた。わたしが長期調査をしていた2007年から2009年、この国は深刻な政治・経済危機の状況下にあった。調査中、わたしの現地の知り合いたちが、ひとり、またひとりと周辺諸国へ移住していった。

南アフリカのヨハネスブルグには、わたしがかつて首都ハラレに住んでいたとき親しくしていたジンバブエ人が多く住んでいる。行政機関で経理の仕事をしていたミミ、国立病院でジュニア・ドクターをしていたO、証券会社につとめていたJとその家族、飲食店のマネージャーをしていたBとその家族、大学院で経済学の修士号をとったものの就職先を見つけられなかったT。勤め先からまともな給料が支払われない、子どもにパンを買ってやれない、就職先がなく将来の見通しが立たない、ジンバブエではすることがないなど、生活の困窮や将来の不安を訴えて、彼らはみな2008年にジンバブエを去った。

彼らは全員、わたしがハラレで同居していたルームメイトCの友人だった。彼らはわたしたち二人の家をよく訪ねてきた。わたしたちも彼らの家を訪ねた。お客が来るとわたしたちはお互いに、食料不足のなか家にあった食べ物や飲み物を囲みながら、ジンバブエの経済状況や日常必需品の入手方法、個人個人がそのとき抱えていた問題などについて冗談まじりに明るく話した。誰かの家で会わなくても、何かのきっかけで誰かのその日の予定に合流し、一緒に歩いたり、車に同乗したりして用事に付き合うこともよくあった。そんなふうに、わたしたちはハラレでよく一緒にいた。

<訪ねあうこと(kushanyirana)>、<語らうこと(kutandara)>、<(人の用事に)ついていくこと(kuperekedza)>は、ジンバブエの人たちが日々の暮らしのなかで大切にしていることだ。

今回の南アフリカでの調査では、わたしがハラレに住んでいたころ親交のあった上記ジンバブエ人移民たちの家を訪問し、ヨハネスブルグでの暮らしについて話を聞いた。9年以上ヨハネスブルグで生活を続ける彼らの話を聞きながら、ジンバブエで人びとが日常的にしていた、<訪ねあうこと>、<語らうこと>、<(人の用事に)ついていくこと>について改めて考えた。

移住

今回の調査中、一番多くの話を聞かせてもらったのは、わたしを自分の家に住まわせてくれたミミだ。ミミは2008年12月にヨハネスブルグへ移住した。彼女はハラレの行政機関で経理の仕事をしていたが、2008年には給料がなかなか支払われず、支払われても交通費のほうが高くつくというような理不尽な状況がつづき、次第に職場へ行かなくなった。半年以上かけてパスポートと南アフリカの一時入国ビザを取得し、そのあいだにヨハネスブルグに住むジンバブエ人の友人とこまめに携帯電話で連絡を取り、そのツテを頼って、生まれて初めて国境を越えジンバブエを後にした。

ヨハネスブルグに着いた当初は、友人のジンバブエ人宅に居候させてもらい、近所の教会で掃除をしたり、小麦粉で作った揚げ物を家の近場で売ったりして日銭を稼いだ。移住から3,4カ月たったとき、居候先の友人が自分の職場の事務の仕事を紹介してくれた。それからは契約期間などの都合で数年ごとに仕事を変えながら、ジンバブエ人の借りるフラットの一間を間借りして友人とシェアしたり、スーパーの張り紙で知ったカメルーン人のフラットの一間を一人で借りて住んだりした。

現在ミミは水道の部品メーカーで経理の仕事をしながら、ヨハネスブルグ郊外の住宅街ボクスバーグにある1DKのフラットを自分で借りて一人で暮らしている。移住後4年目に運転免許を取得し、5年目には中古車を買った。移住した当初は通勤や買物には徒歩や乗合タクシーを使っていたが、今では職場へも車で通勤し、どこへ行くにもほとんど車を使っている。

移住から9年経った現在も終身雇用の仕事につけておらず、永住ビザが取れていない。それでも、ミミはジンバブエに住む両親にも定期的に物品を送っており、自分の生活だけでなく、両親や兄弟家族の生活も助けられるようになった。ヨハネスブルグへ移住した彼女の生活は、ジンバブエでの生活よりも格段に着実に「よく」なった。

訪ねあわない生活

生活はよくなったけれど、ヨハネスブルグでの生活はジンバブエの生活とは違う、とミミはいう。南アフリカは犯罪が多い、あからさまな人種差別がある、移民に冷たい、そして友人宅を訪ねる機会がとても少ない。友人というのは、ヨハネスブルグに住むジンバブエ人たちのことだ。

友人を訪ねる機会が減ったというのは、ミミ以外のジンバブエ人、O、J、Bも同じように口にした。その理由を彼女たちはさまざまに説明した。ヨハネスブルグの街はハラレに比べてとても広いので友人の家が遠すぎる、仕事が忙しく勤務時間の融通も利かないので友人に会いに行く暇がない、夜は危険なので仕事が終わるとまっすぐ家に帰るしかない、友人の家の近くを通りかかっても不在であることが多い・・・。彼女たちが言うように、わたしも今回、OとJそれぞれに会うために、前々から連絡を取って日程を決め、必ず会えるようしっかりと段取りを整えた。彼女たちの家はミミの家から車で1時間ほどかかる。民間企業や国立病院に勤める彼女たちに会えるのは、仕事も教会もない土曜日しかない。ハラレにいたときのように、気が向いたときにお互いの家をふらっと訪ねることはできなかった。

ミミの家に住んでいても、気軽に外へ出かけるのがなかなか難しいと分かった。彼女の集合住宅のコンプレックスは、これまで彼女がヨハネスブルグで住んだ家のなかでもっとも「よい」住まいだ。広い敷地に40棟以上の集合住宅が整然と建ち並び、ゲートには守衛が24時間駐在する。(守衛のうち何人かはジンバブエ人だった。)住人以外の者が訪ねて来ると、守衛から住人の携帯電話に連絡が入り、訪問者を入れてよいかどうか確認がとられる。コンプレックスは高い塀で囲まれ、塀の上部には防犯用に高圧電流の流れる有刺鉄線が張り巡らされている。

コンプレックスの敷地内にはグラウンド、プール、ジャングルジム、ブランコ、トランポリンがあり、住民の子どもたちはそこで遊べるようになっている。ゲートから外へ歩いて5分のところに公園があるが、わたしが通りかかったときはいつも、そこで遊んでいる子どもはいなかった。

集合住宅のゲートを出ると、アスファルトの道路と歩道が広がる。すぐ近くに路上商などの姿はなく、乗合タクシーも停まらない。乗合タクシーに乗るには彼女の家から30分ほど歩いて、大きなショッピング・モールへと通じる幹線道路にまで出なければならない。この幹線道路沿いにある食料雑貨店の前が乗合タクシー乗り場になっている。その雑貨店の前では、ジンバブエ人の女性がジンバブエでよく食べられる青菜を売っていた。しかし、ミミはこの女性のことを知らなかった。

ミミがこの食料雑貨店や露店で買物をすることはほとんどない。彼女が普段、買物をするのは車で5分のところにあるショッピング・スクエアか、車で10分のところにあるショッピング・モール内のスーパーマーケットだ。歩いて行こうと思えば行ける距離だが、荷物と治安のことを考えるとあまりおすすめしない、とミミは言った。その代わりにミミがわたしにすすめたのが、スマートフォンの配車アプリ「Uber」や「Taxify」を使うことだ。車を持たないわたしが一人でスーパーやモールへ行くときは、これらのアプリを使って車を呼び、自分の現在地から目的地まで移動した。その目的地での用事が済むと、また同じ場所からアプリで車を呼んで家に戻った。どこへ行くにもとてもスムーズだった。(何人かのドライバーはジンバブエ人だった。)

ミミは普段、ほとんど外を歩かない。ある土曜日の夕方、わたしがミミを誘い1時間ほど一緒に散歩をした。彼女は、「ありがとう。外を歩くなんて久しぶり。よい運動になった。」と言った。

訪ねあう、語らう、ついてゆく(ヨハネスブルグの場合)

それでもミミは、わたしが今回の調査で会った人たちのなかではジンバブエ人とのつながりを日ごろから大切にし、積極的に交流しているほうだ。彼女が通う教会は、ハラレに住んでいたときに通っていたのと同じ教会の支部で、日曜日にはジンバブエの現地語ショナ語と英語で礼拝がおこなわれる。礼拝に集まる約200 人のうちのほとんどはジンバブエ人だ。この教会支部は1年ほど前にでき、ミミは教会のリーダーの一人に選出された。日曜日の礼拝だけでなく、月曜の夕方のお祈り、水曜の夕方のセル・グループの集まりにもミミは欠かさず出席する。

ミミが仕事へ行く平日、わたしはミミと同じく教会のリーダーを務めるBさん(自営業)、Oさん(産休中)とよく一緒にいた。(わたしがミミの職場を訪ねることはできなかった。)ある平日の午前中、わたしがミミの家に一人でいると、BさんからWhatsAppでメッセージが届いた。今から車で迎えに行くので自分の家に遊びに来てはどうかという。Bさんは2007年にカドマから夫と娘二人とともにヨハネスブルグにやってきた。現在は19歳になる次女と二人で郊外の2LDKのフラットに住んでいる。彼女に車で迎えに来てもらって家に到着すると、次女が朝食を作りながら待っていてくれた。マーガリンをしっかり塗ったトースト、トマト入りのスクランブルエッグ、砂糖のたっぷり入ったミルクティ。ジンバブエ人が理想とする朝食だ。朝食を食べ終えて紅茶の残りを飲みながら、わたしたちはおしゃべりをした。そのあと、彼女の家の近くの湖まで車で行き、そこでアヒルや湖面や雲を見たりしながらまたおしゃべりを続けた。湖畔はとても静かだった。数時間そこにいても、誰もわたしたちに話しかけてくる人はいなかった。「わたしたち、いい時間を持ったわよね。」とBさんは言った。

その翌日、BさんとOさんがヨハネスブルグの中心街に買物へ行くというのでわたしもついていった。警察の取り締まりをうまく避けながら高速道路を車で30分ほど走り、中心街から少し離れたところにある「チャイナ・モール」へ到着した。ここには台所用品や家財道具を取りそろえた店があり、BさんとOさんは鍋やガス台、食器など、教会の催しで使う調理器具の値段を聞いていた。ひとつ、ひとつの商品の値段を聞き終わるたびに、彼女たちは「行きましょう(handei)」と言って、次の売り場にゆっくりと移動した。

調理器具の値段の確認が終わると、今度はBさんの長女の靴を見るために、中心街へ移動した。道路脇の駐車スペースに車を停め、Bさんはわたしのパスポートと携帯電話を預かり、余計なものはいっさい持って歩かないよう忠告した。わたしたちは少し気合を入れて道を歩き、一軒の靴屋に入った。店の中でわたしたちがショナ語を話していると、女性がひとりショナ語で話しかけてきた。わたしたちはその女性と靴について話をした。Bさんは悩んだ末に、結局今回は靴を買わないことにした。わたしたちは店の外へ出て、車を停めた場所まで歩いた。

無事に車へ戻り、わたしたちは家のあるボクスバーグへ向かった。「ヨハネスブルグの中心街も歩けるでしょう? ただし、ここへ来るときは用事をいっぺんに済ませるようにしないとね。何度も頻繁にくるべき場所ではないわ。」Bさんは言った。

ジンバブエの人たちとショナ語でおしゃべりをしたり一緒に歩いたりして、ゆったりとした時間を味わっていると、ここがヨハネスブルグだということを忘れそうになる。けれども、こうしてわたしを受け入れてくれたBさんも、Oさんも、ヨハネスブルグではジンバブエのように知り合いを訪ねあうことができないと言った。

訪ねあう、語らう、ついていく(ハラレの場合)

この調査期間の最後に、ジンバブエのハラレに3日間滞在した。初日、大学での用事が午前中で済み、ふっと時間が空いたので、町の中心部にある行政機関に務めるタピワに携帯電話で連絡した。タピワが職場に来ても良いというので、昼休みが終わるころ訪ねた。ゲートでわたしが守衛に挨拶をすると、建物の中に入れてくれた。タピワのオフィスですこし談笑した後、わたしたちはすぐに外に出た。タピワが知り合いに頼まれたというレターを、近所にある別の行政機関まで取りに行くためだ。わたしはその用事について行った。その日は日差しが強く、暑かったので、わたしたちはなるべく汗をかかないようにゆっくりと歩いた。レターを受け取り、再び来た道を歩き、わたしたちはタピワの職場に戻った。それからタピワはしばらく仕事をこなし、わたしは彼のオフィスの隅に座っていた。その後、わたしたちはもう一度外へ出た。今度は彼の職場から2ブロックほど離れたところに停めてある車を取りに行くためだ。わたしもまた一緒についていった。普通に歩けば10分もかからない道のりのはずだが、道の途中でタピワが3度、知り合いから声をかけられ、そのたびに足を止めて挨拶と世間話をするので、目的地までなかなかたどり着かなかった。

そうこうしているうちに勤務時間が終わった。タピワの家はわたしの宿泊先と同じ方向だったので、彼の車に乗せてもらうことにした。タピワの友人の奥さんベアトリスも彼の車に同乗することになっていた。わたしたちはまず彼女の職場へ行き、彼女を拾って家まで送り届けた。家に着くとベアトリスが上がっていけと言うので、わたしとタピワは彼女の家に上がってソファに座って30分ほどおしゃべりした。

ベアトリスの家を出た後、わたしはタピワに頼んで、彼の家の近所にある大きなスーパーマーケットに寄ってもらった。わたしがスーパーで買物をしていると、向こうの方から男の子が勢いよく走ってきて、わたしの脚に抱きついた。誰かと思えば、その日わたしが泊まることになっていた、エリックの家の長男だった。突然のことにわたしが驚いていると、今度はエリックが嬉しそうに、でもとくに驚いたようすでもなく、ゆっくりと歩いて近づいてきた。わたしとタピワはエリックに挨拶をし、話をしながら一緒に買物を済ませた。エリックの奥さんのルンビが駐車場に泊めてある車の中で待っているというので、わたしとタピワは買物の荷物を持ってエリックの車まで彼女に挨拶しに行った。挨拶を終えると、ルンビはタピワに自分の家に寄って一緒に夕飯を食べるように言った。

タピワはわたしをエリックとルンビの家まで送り届け、その後、彼らの家に上がった。ルンビがサザと青菜、鶏肉をそれぞれの皿に取り分けた。エリック、ルンビ、タピワとわたしはソファで一緒に夕飯を食べた。三人の子どもたちは遊んでばかりで、なかなか食べ終わらなかった。食後はわたしがスーパーで買ったスイカを切り分けて、みんなで食べた。スイカを食べながら、わたしたちはおしゃべりをした。タピワがそろそろ帰ると言うと、ルンビが彼に言った。「来てくれて、ありがとう。ゆっくりお話ができて、とても嬉しかった。」

おわりに

今回の南アフリカでの調査であらためて気づかされたのは、ジンバブエで日常的に人びとがおこなう<訪ねあうこと>、<おしゃべりを楽しむこと>、<(人の用事に)ついていくこと>が、いつでもどこでも簡単に、当たり前のようにできるわけではないということだ。わたしが今回会ったヨハネスブルグのジンバブエの人たちはこれらの行為を懐かしそうに思い出し、ヨハネスブルグではなかなかできなくなってしまったことを少し寂しげに語った。

わたしはこれまで、ほとんどジンバブエでしか調査をしてこなかった。気が向いたときにふらっと人を訪ね、おしゃべりを楽しみ、人の用事についていき、とくにこれといった理由がなくてもただ人と一緒にいる、という彼らのやり方に、滞在当初はたしかに戸惑っていたけれど、最近は彼らのしていることがごく自然に感じられるようになり、とくに注意を払わなくなっていた。もっと言えば、こうした行為は、ジンバブエだけでなくアフリカではどこでも普通なのだろうとさえ思っていた。

ヨハネスブルグに住むジンバブエ人たちも、ときには人を訪ね、おしゃべりを楽しみ、親しい人たちと時間を共有しようとする。たとえば、Jの友人のジンバブエ人は、ヨハネスブルグであまりに人の家を訪ねあわないので、月に一度定期的に集まるようにしてはどうかと提案したという。

けれども、おそらく彼らが本当に求めているのは、そのような手筈の整った会合ではないだろう。彼らが懐かしみ恋しがっているのは、ただ目的として人と顔を合わせおしゃべりをすることではなく、ふらっと町を歩き人を訪ね、偶然に人と出くわし、その出会いと流れのなかでその日の予定が変わり、新たな展開が生まれていくような、もっとゆるやかでおおらかな社交の仕方なのだと思う。流れや過程よりも、目的や結果に重点が置かれがちなヨハネスブルグの<訪ねあい>に、ジンバブエ人移民たちはあまり納得がいっていないようだった。

長距離バスが乗り入れるヨハネスブルグのパーク・ステーション

ジンバブエ人が集まるヨハネスブルグの教会(ゴスペルの字幕はショナ語)

[海外出張報告] 若狭基道(言語・文学班)エチオピア 海外出張期間:2017年8月20日〜9月22日

「ウォライタの公共空間に見られるウォライタ語の観察」

若狭基道

(派遣先国:エチオピア/海外出張期間:2017年8月20日~9月22日)

私の専門は言語学、特にアフロアジア(旧称セムハム)諸語に関心を持っています。とは言え、あれもこれもと手を広げられる程、才能も行動力もないので、専らエチオピア、それも南西部のウォライタと言われる場所をフィールドにして現地調査を行っています。

私はウォライタ語に関係することなら、何にでも首を突っ込んで調べて来ましたが、今回の大きなテーマとして選んだのは、書記言語でした。ウォライタ語は比較的近年まで書かれることは極めて稀で、現在でも書記言語としては余り機能していないようです。とは言え、書かれることが皆無ではありません。ならばそれらを調べるのも言語学者を名乗る者の仕事です。

実は私は過去にも書かれたウォライタ語をテーマに論考を発表したことがあります。ですが、それは主として個人的に貰った手紙等、紙の上に書かれたものを題材としていました。ですから、資料の蒐集も受身的(別途印刷物を若干の手間をかけて入手しましたが)、手に入ってしまえば基本的にはデスクワークでした。

それに対して今回の相手は、公共空間に見られる言語景観としてのウォライタ語、まあ、道を歩いていると目に入る看板等に書かれているウォライタ語のことです。カメラ片手に滞在していたBoditiという小さめの町を徘徊して来ました。Sodoというウォライタの中心部も、僅かですが同様に写真を撮りながら右往左往して来ました。

実を言うと、書かれている言語の大半はエチオピアの作業語、事実上の共通語として最有力のアムハラ語でした。あるいは抑々文字なんて書かれていません。考えてみれば、ちょっと覗けば何を売っている店なのか分かるのですから、敢えて看板に書く必要なんてないのですね。でも、その気になって探すとそれなりに書かれたウォライタ語の実例が集まりました。

公共空間に書かれているウォライタ語は、大きく2つに分けられると思います。1つは(ほぼ)同じ内容がアムハラ語なり英語なりその両方なりでも書いてあるものです。これは大半が建物や組織の名称が書かれているもので、日本でもよく目にするタイプの平凡なものでした。例えば写真1を御覧下さい。

写真1

もう1つは、同じ内容が他の言語で併記されていないものです。私はこちらの方に興味を惹かれました。

先ず、エチオピア文字で書かれているものが時折見付かります。ウォライタ語の表記にはラテン文字を使うのが最近では標準とされている中、未だにエチオピア文字の使用が残っているのは何故なのか、考えさせられます。

同一内容が併記されていないと言いましたが、完全なモノリンガルテキストであるとは限りません。ウォライタ語で書かれている事とは別の内容が別の言語で書かれている場合もあります。写真2に至ってはウォライタ語、アムハラ語、英語の3言語が使用されており、組織名こそ3言語で表記されていますが、アムハラ語は「人材開発」だとか「恒久的な生活改善策」だとか、英語にもあるようなある程度具体的な目標にも触れているのに対し、ウォライタ語は「ウォライタに黄金を纏わせよう」と抽象的なスローガンを謳っているだけです。

写真2

書かれている内容が、実用という面から見るとちょっとずれている場合が多いのも特徴でしょう。写真3のバスの正面上には「ぶつくさ言うな」と書いてあります。調査協力者の話では、何か宗教的な含みがあるのかも知れないとのことです。「置かれた場所で咲きなさい」と言われているようで、私も大いに反省し、謙虚な気持ちになりました。ですが、公共交通機関なのですから、そんな文言よりも行き先を書いてくれた方が確実にトラブルは減ると思います。

写真3

以上、個人的に後者のタイプが面白いと思っているのですが、「アフリカ潜在力」という観点から見ても興味深いのは後者ではないでしょうか。アフリカ潜在力の思想的核心は「不完全性」であること、そこには動態性、柔軟性、多元性、雑種性、寛容性、開放性といった特徴が見られること、が指摘されて来ましたが、こういった特徴が表れているのはどちらなのか?現在のウォライタのアフリカ潜在力のレベルからして、今後の言語景観はどのようになって行くのか?そしてそれはウォライタに何を齎すのか?

何だか話が小難しくなって来ました。続きは学会発表等でお披露目しましょう。

[海外出張報告] 村田はるせ(言語・文学班)イギリス/セネガル 海外出張期間:2017年11月15日〜12月12日

「アフリカの児童書:作家・挿絵画家へのインタヴューから」

村田はるせ

(派遣先国:イギリス・ロンドン/セネガル・ダカール/海外出張期間:2017年11月15日~12月12日)

私は、西アフリカのフランス語公用語圏諸国出身の作家・挿絵画家が手がけた児童書に関心をもっています。この地域の児童書の出版と創作に大きな貢献をしてきたのが、コートジボワール人作家・児童文学作家・挿絵画家で、現在はロンドン在住のヴェロニク・タジョ(Véronique Tadjo)氏です。彼女は、アフリカの伝統的な文化に根差したお話を絵本に書き、自国の出版社から発表しました。まだこの地域の国内出版社で児童書がわずかしか出版されていなかった1990年代のことでした。これをきっかけに、児童書出版の流れがまずはコートジボワールで起きていきました。現在ではベナンやセネガルでも毎年次々に児童書が出版されています。

タジョ氏は、アフリカ各地でのワークショップを通して、児童文学作家・挿絵画家の育成にも携わりました。子どものために書くことは、彼女自身にとっても大きな喜びだそうです。また現代の子どもが世界とつながって生きるためには識字能力がどうしても必要なので、子どもが楽しく文字の世界に入れるよう手助けをしたいとも語っていました。

タジョ氏の作品には、コートジボワールで2002年から約10年内戦が続いた時期に書かれた絵本『アヤンダ 大きくなりたくなかった女の子(Ayanda, la petite fille qui ne voulait pas grandir)』(2007)があります。ここには、お父さんを戦争で亡くした女の子が、長い時間をかけてようやく笑えるようになるまでが描かれています。タジョ氏は、心とは段階を追って回復していくのだということを書きたかったとしています。彼女はこうして、戦争で傷ついた子どもの心に寄り添おうとしています。またこれは、物語を通して、現実に起きていることについて子どもに考えさせる本となっています。

さて現在は、アフリカの子どももインターネットやテレビから多様な情報・知識・楽しみを得ます。こうした時代に物語の本を子どもに届ける意味を作家はどう考えているのでしょうか。セネガル人の児童文学作家クンバ・トゥーレ(Coumba Touré)氏は、伝承の再話を絵本に書いてきました。彼女は、「人間は人間の物語からもできている。私たちのなかにはたくさんの物語がある」と語りました。これはいったい何を意味するのでしょう。セネガルで出会った作家や挿絵画家は、子ども時代に多くの昔話を聞いた思い出を話してくれました。おそらく彼らは、物語を自身の体験のように心の中に蓄積し、人生の節目ごとに参照してきたのでしょう。クンバ氏の言葉は、こうして保持する物語が人間にとっていかに大切かを表現しているのではないでしょうか。いま、子どもが昔話を聞く機会はめっきり減少したそうです。しかしそれでも作家・挿絵画家たちは、物語を本に書き、人間とは何か、社会とは何かを子どもに伝え、繰り返し考えさたいと考えているのでしょう。

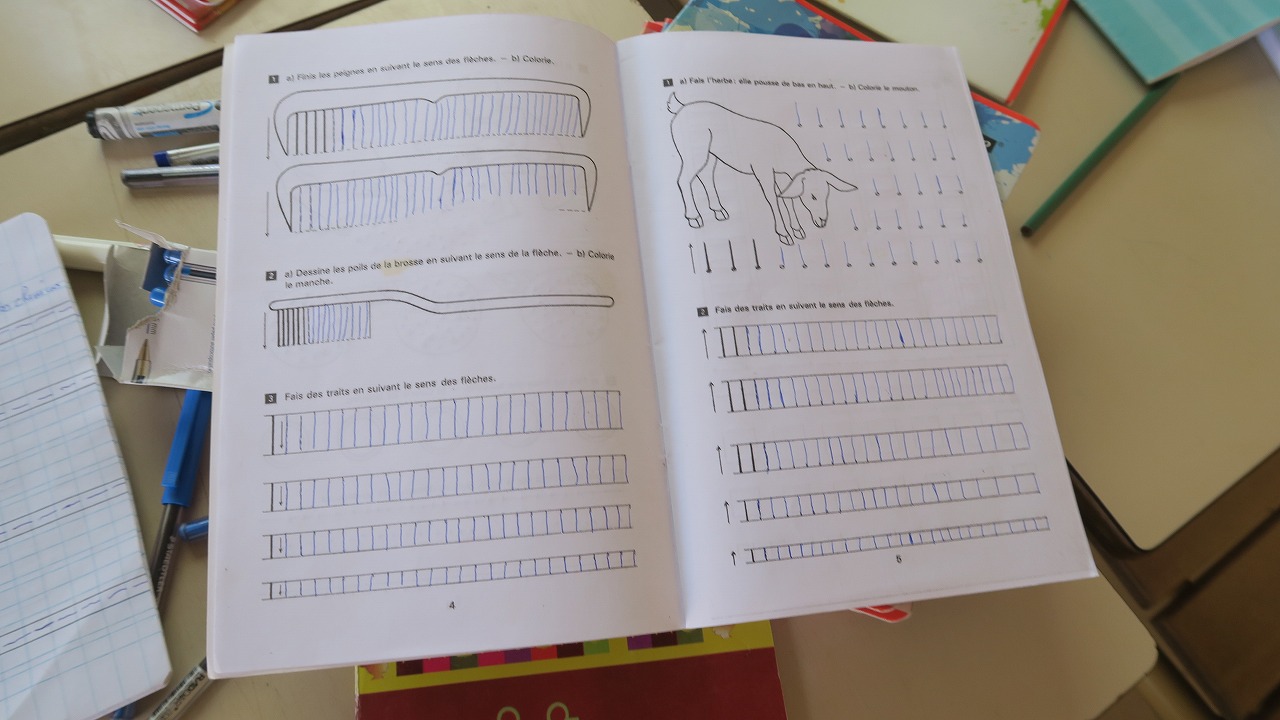

文字を書くための練習(幼稚園の5歳児クラスの学習ノート)

書店に並ぶ、アフリカの出版社が出した児童書

[海外出張報告] 香室結美(ジェンダー・セクシュアリティ班)ナミビア 海外出張期間:2017年8月18日〜9月16日

「祝福の子どもたち:ナミビア・ヘレロ人の<養子>と家族ネットワーク」

香室結美

(派遣先国:ナミビア/海外出張期間:2017年8月18日~9月16日)

調査地の村で、家の主の女性Eと彼女の「娘」Bと一緒に野菜の皮を剥きながら、ヘレロ語ラジオを聞いていたとき、ショッキングなニュースが流れてきた。ウォルビスベイの砂漠で女性が子どもを産み落とし砂に埋めていたところ、赤ん坊の泣き声に気づいた通りかかりの人が通報したという。警察が赤ちゃんを必死に砂から掘り起こし病院に連れて行き、女性は逃げたが捕まった。EとBは私に「聞いた!?信じられない!」と声をかけた。Bは1歳の男の子を育てており、「避妊の方法はいくらでもあるのに・・・子どもを埋めるなんて」とつぶやいた。その日、Eは村人の男性が庭に寄った際も「聞いた!?」とニュースの内容を話題にした。ナミビアでは、レイプされた時以外、堕胎は違法である。「日本では違法じゃないよ」というと、3人は一瞬、考え込んだ顔になった。私も一瞬、自分がとんでもなく子どもを大事にしない国に住んでいるような悪い気持ちがして、どういう顔をすればいいかわからなくなったが、Eは「ナミビアでも堕胎を認めるかどうか議論がされていて、認める流れなんじゃないかな」という。子どもを捨てる親も結構おり、社会問題になっているそうだ。ニュースの女性は、「彼氏が子どもを欲しくなかったから」捨てたという。ちなみにBは子どもの父親と来年結婚する計画を立てているが、父親がどこまで本気かについて周囲の親族はかなり疑っていた。

さて、ヘレロの人たちは堕胎に否定的なのだが、働かなくてはならない、育てられないと困った時どうするかというと<養子>に出す。今回の調査の主な目的は、このヘレロの<養子>がどういうものかを明らかにすることだった。ヘレロの年輩女性は幼い子どもと一緒に住んでいたり連れていたりすることが多く、その子どもたちが誰の子なのか、親は何をしているのかがかねてからの疑問だった。そして上記のBも、彼女を産んだ時母親が10代前半で育てられなかったためEに<養子>に出されたのだった。「」付きで「娘」と記したのはそのためである。

[写真1] E、<養子>のB、Bが産んだ息子I。

[写真2] Eが産み育てた息子P、Bの「兄」、Iの「叔父」になる。

なぜヘレロは<養子>に出すのかとEに聞くと、「家族の繋がりを強くするため」だという。何も困ったことがなくても、母親は産んだ子どもを自分の母親や母系出自(エアンダ)が同じ親族の女性に<養子>に出す。そうすることで家族間の行き来が増え、絆が強まるという。子どもたちは自分を産んだ母親と父親が誰か、長い間知らないこともある。Eが産んだ長女は3ヶ月ほどでEの母親の姉妹に<養子>に出され、次女も<養子>に出された。E自身も<養子>に出された。ヘレロ人男性Cと話していた時、彼は「ヘレロの子どもは祝福されるべき存在。堕胎はあまり考えられない」と言った。そしてC自身も、中学生の時に親戚の家に<養子>に出されたという。

ヘレロの<養子>は英語でいうと“adoption” だが、ヘレロ語では単に「子どもを育てる、世話をする」(okuvera omuatje)となる。子どもを受け取った人物はその子を自分が産んだ子と分け隔てなく育てるため、特別な単語がないのである。「親」になった人物は、家にやって来た子どもの衣食住を世話し、学校に行かせる。彼女たちは子どもの移動をヘレロの「文化」だといい、家族の繋がりを保つために重要だという。

ところが、インタビューをしてみると20〜40代の親にはこの<養子>を否定的に捉えている人が多いこともわかった。自分の子どもは自分で育てたいという考えが強くなっているのだ。その理由について、自分が養子として実の子と区別され不遇な生活を送ったり、進学する度に違う町の親戚の家にたらい回しにされたりと、嫌な思いをしたことを語る者もいた。「なぜ母は私を自分で育てず養子に出したのか」という根深い疑問を長年抱えている人もおり、「家族の繋がりを強くする」という自明のストーリーが疑われ、実母・父の無責任が問われ始めていた。子どもの数も避妊によってコントロールされており、60〜80代の女性たちのように5〜10人近く子どもを産むわけではない。

人々の意識の変化により、ヘレロの<養子>は今後少なくなっていくと予想される。しかし、いざ産んだけど育てられない、あるいは産みたいけど育てられないかもしれないという時、このようなシステムを柔軟性のある子育てセーフティネットと考えれば、親にとって非常にありがたいのではないか。少なくとも、働いている調査者にはそう思えた。また、社会全体が産まれてくる子どもを祝福し受け入れてくれることは、親にとって非常に安心できる状態だといえよう。今後ヘレロの<養子>が親族間の関係性の強化として肯定的に捉えられ続けるのか、生物学的親の無責任として否定的に捉えられていくのかについては引き続き調査が必要だが、ヘレロの人々が子どもをどう捉えているのかがより理解できたいま、家族の関係性がより特別なものに見えてきた。

帰国後、BからSNSでメールが来た。「お姉ちゃんお願い、パソコンが欲しい。3400ナミビアドルするんだけど買ってくれない?ほんとお願い」。Eは私を家に迎え入れてくれた私の「母」であり、Bは彼女の「娘」なので、私はBの「姉」である。私は今までこのようなお願いをリッチな日本人に見える私に対するたかりだと考えていたところがあり、適当に流すことが多かった。しかし、彼女は私のことを実の姉と思って頼っていたのだ。私がナミビアにいない間も彼女は絶やさずメールをくれ、食べ物や服をシェアしないと「なぜ!?」と怒り呆れた。私は彼女のことを「妹」と呼び大事にしていたつもりだったが、どこかで実の妹とは思っていなかったのだろう。ケチで薄情な姉だといわれてもしょうがない気がしてくる。そうなると、私はBを裏切るわけにはいかず、パソコンを買わねばならないだろう。

[写真3] 首都ウィンドフック、ロングドレスのOuma(おばあちゃん)を囲む<養子>の子どもたち。

EもOumaに育てられた。左から3人目の女性はOumaが産んだ娘。中学校に通うため、Bは首都のOuma宅で暮らすようになった。

[海外出張報告] 平野(野元)美佐(対立・共生班)カメルーン 海外出張期間:2017年11月18日~11月28日

「ヤウンデのインフォーマル・セクターの20年」

平野(野元)美佐

(派遣先国:カメルーン/海外出張期間:2017年11月18日~11月28日)

2017年2月~3月に引き続き、首都ヤウンデのインフォーマル・セクターの調査を行った。インフォーマル・セクターのことをカメルーンでは、「プチメチエ(小さな仕事)」と呼んだりする。1997年~1998年にかけてヤウンデに暮らしていたとき、インフォーマル・セクター事業者や従業員、つまり露天商や市場の売り子、鍵職人、メカニックなど、小さな仕事をしている人たちに、ヤウンデへの移住歴、仕事の経験などを聞かせてもらっていた。インタビューにいたる交渉が難航することや、携帯電話がない時代、約束の時間に行っても不在のこともあった。しかし、インタビューを始めると、彼らの話は例外なく面白かった。そのうち何人かは、それ以降も付き合いが続いた。そのインタビューから、早20年が経過した。10年前にも追跡調査をしており、そのとき会った人とは約10年ぶりの再会となる。

ヤウンデという都市はこの20年、近郊の農村を飲み込みながら、急速に拡大している。車が増え、人口も3倍近くになっている。中心部も、道路の拡張や建物の建築などで、様変わりしている。加えて、インフォーマル・セクターの人びとは、ヤウンデ市当局の都合により売り場を移動させられたり、追いやられたりすることが頻繁にある。もちろん、20年もたてば自己都合で場所や仕事を変わっていたりすることもある。そのようななかでの再会は簡単ではなかった。

1990年代のカメルーンは、携帯電話もメールも普及しておらず、事前に連絡をとる手段はない。20年前の記憶をもとに、彼らがいた場所に戻る。同じ場所にいなかった場合、重要なのは、周りにいるプチメチエの人たちである。探している人の名前やニックネーム、扱っていた商品・サービス、民族名、背格好などを話すと、一緒に考えてくれる。そして、思い当たる人のところに連れて行ってくれたり、電話をしてくれたり、一緒に他の人にたずねてくれたりする。そうこうするうちに、探し人にたどりつけることが多い。忙しいなか、人探しに親身になってくれる人びとに、いつも感動する。しかし、売り子たちの世代交代もあり、まったく手がかりがつかめなかったり、亡くなっていることもある。

インフォーマル・セクターに従事する人びとは、流動性が高いといわれてきた。しかし、今回の調査結果は、彼らをとりまく環境を考えると、むしろ驚くべき「継続性」を示している。インタビューした119名のうち、道端で出会った行商人など、探す手がかりがない人(15名)や亡くなった人(14名)を除けば90名になる。そのうち、現在も同じような仕事をしている人(妻や弟に任せて別の仕事をしている2名も含む)は26名(29%)であった。つまり、3~4人に1人は同じ仕事に関わり続けていたことになる。彼らは、場所を追いやられたり、商品を没収されたり、警察に嫌がらせをされたり、中国製品の流入にさらされたりするなかで、20年間、同じような仕事を継続してきたのである。

彼らの商売は、同じ場所に居続け、同じ商品やサービスを扱うことで、固定客が増え、まわりの商人や取引先との関係も深まり、経営が安定する。そのため彼らは、なるべく同じ場所で同じような仕事に従事しようとする。しかし、上記のような外的要因によって、継続の危機にみまわれる。インフォーマル・セクターが流動的に見えるとすれば、それは、彼らの気まぐれや根気のなさのためではなく、立場の脆弱性による。彼らはそのなかで、驚くべき「レジリエンス」を発揮し、再び同じような仕事、場所へと戻り続けてきた。20年以上、飲料水を頭に載せて市場を売り回った男性、小さな荷台で空き瓶を売り買いし10人の子どもを育てた老人、市当局の嫌がらせと戦いながら露店を開き続けたシングルマザー。彼らのような無数のプチメチエの人びとの潜在力(顕在力)が、ヤウンデの発展を支えてきたといえる。

今回の出張では、ヤウンデの土地に関する調査も行った。この調査はまだ始めたばかりであるが、いろいろ興味深いことがわかった。先述したように、ヤウンデは郊外へと広がっている。土地を買えば、数年後には価格が何倍にもなるというバブル的状況で、多くの人が土地を買うようになっている。富裕者ばかりでなく、先のインフォーマル・セクターのような小商人も土地を買っている。土地を売っているのは、ヤウンデ周辺の農民たちである。彼らは、「大金」を積まれて土地を売ってしまう。売ったが最後、あっという間に小村から森や畑が消え、新しい家が建ち並ぶ。ヤウンデ郊外では、そのような光景をあちこちで見ることができる。

ヤウンデ中心部でも、土地の登記にまつわるトラブルが頻発している。ヤウンデはもともとエウォンドという民族の土地であったが、独立後、カメルーン全国から人が集まり、土地を買い、家を建てた。このかつての土地購入が、今になって否定されることが頻発している。当時の売買では、土地の登記をする者はほとんどいなかった。よって、当時、土地を売った人の子ども・孫世代が、「自分の父親は騙されて二束三文で土地を渡した。この取引は無効である」と訴え始めているのである。家を建ててすでに何十年もそこに暮らしてきた人たちは当然、「土地は自分たちのものだ」と主張する。これは、「先住民」エウォンドと、「移住民」の多数を占めるバミレケとの対立でもある。このような土地問題は、行政、裁判所、伝統的権威者などを介して解決が模索されている。

長年、土地登記が進まなかった原因は、手続きの煩雑さと高額な費用にある。現在、土地の高騰とともに費用も高額になっており、ときには土地の代金を上回るという。しかし、先のようなトラブルを避けるために登記が重要だとの認識は広まっており、土地購入者は費用を捻出しようとする。この登記費用は、役人たちの新たな腐敗の温床になっている可能性もある。

このようなヤウンデの土地問題は、人口が増え続けている以上、簡単に解決するとは思えない。ヤウンデに暮らす人びとが、この難問をどのように解決していくのか、今後も注目していきたい。

.

[海外出張報告] 一條博亮(対立・共生班)ギニア 海外出張期間:2017年9月9日〜23日

「ギニアの政治犯収容所:過去の清算への努力と課題」

一條博亮

(派遣先国:ギニア/海外出張期間:2017年9月9日~23日)

西アフリカの仏領ギニアは1958年9月28日に行われた国民投票により、フランスからの即時完全独立の道を選ぶ。それを主導したのが後にギニア共和国初代大統領となるセク・トゥーレ(Ahmed Sékou Touré)で、彼が仏首相ド・ゴール(Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle)に対して述べた「隷属の下での豊かさより、貧困の下での自由を選ぶ(Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage.)」という言葉は有名である。

国立博物館敷地内のセク・トゥーレ像(コナクリ)

社会主義国家の設立を目指したセク・トゥーレだったが、その急進的な政策により経済は低迷し、政府内からも批判の声が聞こえるようになった。そんな彼が政権維持のために頼ったのが親族・縁者で、彼らを政権内に入れて多数派を構成することで批判の声を封じた。そしてもう一つ彼が政権維持のために利用したのがカン・ボワロ(Camp Boiro)をはじめとした政治犯収容所である。カン・ボワロは首都コナクリ(Conakry)のカマイエンヌ(Camayenne)地区に存在するセク・トゥーレへの忠誠を誓う共和国防衛隊の兵舎であったが、その一角に政治犯収容所が併設された。そこには敵への内通や反乱を疑われた人々が収容され、拷問により自白が強要された。そして裁判にかけられることなくある人は死刑に、またある人は長期の拘束を余儀なくされたのである。政治犯収容所はセク・トゥーレが亡くなる1984年3月26日まで存続し、約25年間の治世の間にここで処刑された人の数は5,000人とも50,000人ともいわれている。

今回の調査ではカン・ボワロの訪問と、関係者・研究者への聞き取りを行った。

カン・ボワロ外観

カン・ボワロは現在ギニア国軍の兵舎として利用されている。そのため内部に入ることはできず、またかつてあった収容所も第二代大統領ランサナ・コンテ(Lansana Conté)によってすでに取り壊されている。私は2010年と13年にもここを訪れたが、その時と比べて明らかに雰囲気が変化していた。当時のカン・ボワロは正門が固く閉じられ、その両脇には銃を持った門番と大砲が目を光らせていた。またカン・ボワロの周りを囲む壁のあちこちに見張り台があり、そのほとんどに銃を持った見張り兵の姿があった。しかし今回訪れてみると正門は常時開けられたままで、その両脇の門番と大砲は変わらないものの、門番や出入りする人々の表情はとても穏やかであった。またどの見張り台にも見張り兵の姿はなく、壁を越えて出てきた若者に出くわすという場面もあった。正門から内部を見る限り新しい建物があるなど整備されており、収容所だけでなく兵舎に関してもセク・トゥーレ時代の建物は消え去ったようである。研究者の話によるとこれらカン・ボワロの整備は第三代大統領ダディ・カマラ(Moussa Dadis Camara)の頃より始まり、現場の保存を求める遺族会などが反対したにもかかわらず行われたという。

聞き取りに関しては、遺族会と研究者それぞれに対して行った。なお今回の調査では過去について質問するのではなく、解決に向けて現在どのような努力が払われており、どのような問題があるのかに絞った。

遺族会は政府に対して真相の解明を求めており、具体的には①行方不明者の捜索、②埋葬場所の発掘、③責任の所在の追求の3点をあげている。そして1971年に大量の処刑が行われた1月25日を記念日として毎年集会を開き、政府への訴えを続けているとのことであった。そこでかつてセク・トゥーレ時代に自身も欠席裁判で死刑判決を受けたことがある現大統領アルファ・コンデ(Alpha Condé)が就任してから進展があったかどうか質問してみたが、彼も何もしてくれないという答えであった。

これについて研究者に質問すると、アルファ・コンデはわざと何もしていないという答えが返ってきた。ギニアでは初代大統領のセク・トゥーレだけではなく、第二代ランサナ・コンテや第三代ダディ・カマラの時代にも迫害や虐殺があり、それらも未だに真相が解明されていない。そのためアルファ・コンデ自身がかかわったからと言ってセク・トゥーレ時代だけを対象とすることはできず、もし行うのであればすべての政権が対象となる。しかし彼は経済や国家の立て直しといった現在の問題に忙しく、過去の問題に手を回す余裕がない。そのため彼が政権に就いている間は現在の問題に専念し、過去の問題は次の政権に任せるのではないか。また彼がかかわらない方が公正な調査ができるのではないか、とのことであった。

またカン・ボワロについては民族による見解の相違もみられた。カン・ボワロでの被害者はギニアの最大民族(国民の約40%)であるプール系が多く、当然遺族会のメンバーもプール系が多い。そして彼らが様々な手段や機会を通して宣伝したこともあり、セク・トゥーレに対する現在の世界的な評価は悪政一色といえる。しかし彼と同じソニンケ人(マンデ系)の研究者はプール系の人々はカン・ボワロのことを宣伝し過ぎであり、セク・トゥーレは確かに悪政も多かったが善政も行っており、現在の評価は偏っているという。またランサナ・コンテ時代に迫害された人々はマンデ系が多かったが、彼らはそれほど声を上げなかったため、現在それについてはほとんど知られていないという不公平感を語ってくれた。

今回の調査では自分の語学の問題と時間的な制約もあり、必ずしも十分な調査ができたわけではない。今後は文献研究をしながら語学を磨き、再度現地での聞き取り調査を行いたいと思う。

[海外出張報告] 平野(野元)美佐(対立・共生班)フランス、カメルーン 海外出張期間:2017年2月19日〜3月5日

「亡き首長との邂逅とヤウンデの商人たちとの再会」

平野(野元)美佐

(派遣先国:フランス、カメルーン/海外出張期間:2017年2月19日~3月5日)

今回の渡航では、まず、南仏エクサンプロバンスに滞在し、「国立海外文書館(ANOM)」で、カメルーンの紛争に関する資料収集をおこなった。長年行きたいと願っていたが、今回が初訪問となった。ANOMには、アフリカをはじめとする旧フランス植民地の行政文書、新聞、写真、地図などが保管されている。カメルーン独立前、バミレケやバッサなどの民族が中心となって結成した政党UPC(カメルーン人民同盟)の動向や、独立運動が禁じられたUPCがやむなく始めた「ゲリラ戦」に関して、多くの資料や新聞記事が見つかった。1950年代後半、西部州西側のバミレケ・ランドはゲリラ戦の舞台となり、大きな被害が出た。バミレケ・ランドは、100以上の首長制社会が存在する地域だが、首長やその宮廷はゲリラの襲撃対象となっていた。首長たちは、フランス植民地政府とUPCとの間で板挟みになり、UPCに共感すればフランス政府から迫害され、フランス政府の側にたてばゲリラに襲われたのであり、その難しい立場を再認識した。

ANOMで乾いた文書をめくり続けていると、植民地当時の様子が心にせまってきた。ドイツからカメルーンを奪ったばかりのフランス植民地政府は、ドイツ人をいかに追い出すかに頭を悩ませ、なにかあれば隣のイギリス領ナイジェリアに逃げ込むカメルーン人に手を焼いていた。導入された人頭税の各「部族」の割り当て人数表からは、当時のカメルーンの人々の困惑を感じた。フランス人行政官の出張報告書からは、アフリカその他、世界中のフランス植民地の行政官と「業績」を競い合う役人の姿が目に浮かんだ。嬉しかったのは、私が調査していたバングラップ首長制社会のK首長の若い頃の写真を、1955年の新聞記事で見つけたことである。その写真を見つける確率はなかなかのもので、「今後もバングラップと関わっていくように」と、2004年に80歳代で亡くなったK首長に励まされた気がした。

カメルーンでは、1997年~98年に聞き取りをさせてもらったインフォーマルセクター従事者たちを訪ねた。2006年にも再訪問をおこなったが、今回はさらにその10年後、つまり聞き取りから20年がたっての再訪問である。すでに亡くなっている人もいれば、消息が分からない人もいる。今回の渡航では、古本業2名、金物業、市場の食糧品屋、自動車修理工、鉄製機械職人、印章屋、靴修理屋、コピー屋、中古靴屋のみなさんと再会することができた。古本業のうちの一人は同じように露店で古本を売っていたが、もう一人は、新品の本や学用品を扱う常設店舗を構え、本屋を経営していた。1997年には露店の荷車で商売をしていた金物業者は、10年前は店を構えて事業を拡大していたが、現在金物業は前ほどうまくいっていないという。そのため地方に畑を購入し、食糧を生産・販売することをもくろんでいた。市場の食糧品店主は、20年前からその市場の女性リーダーをしており、彼女のビジネスは前よりも大きくなっていた。自動車修理工も、前より大きなガレージで仕事をしていたが、さらに大きなガレージにするために空港そばに広い土地を取得していた。鉄製機械職人はアトリエで、現在製作に取り組んでいる農機具をみせてくれた。現在はガボンなどに講師として出向くことがあり、機械製作を指導しているという。路上の印章屋は、市当局に指導されかつての露店のそばの常設店で仕事をしていたが、手作業ではなくコンピューターを導入して印章作成をするようになっていた。靴修理屋は、以前と同じく掘立小屋の店舗で靴修理を続けていた。路上のコピー屋をしていた女性は、コピー機の故障が多くその仕事を諦め、同じく露店で携帯電話のクレジットを売る仕事にかわっていた。中古靴をヤウンデ最大のモコロ市場で売っていた商人は、中央市場で女性服を売るようになっていた。

インフォーマルセクターというと、融通無碍で定着しないイメージがあるかもしれない。しかし紹介したように、再訪できた人たちは、同じ場所で(あるいは市当局に移動させられたなどやむを得ない事情から別の場所で)、同じような仕事を続けており、なかには事業を大きくしている者もいた。不安定な環境ながら、同じ場所(となじみの客)、同じ商売にこだわることで仕事を安定させ、一定の収益を得、自分や家族の生活を支えてきたのである。まだ再訪は途中であり、今後も20年後の調査を続けていきたいと考えている。

ヤウンデに暮らすことは、私が調査をはじめた1990年代よりも厳しくなっているようにみえる。そこにどのような潜在力が働き、人びとの暮らしを支えているのかを、このプロジェクトを通して明らかにしたいと考えている。

拡大を続けるヤウンデの町