[生業・環境ユニット第4回研究会]加藤太「氾濫原をめぐる農民と牧民の対立の回避と協調関係の発展:タンザニア・キロンベロ谷の事例」(2012年02月18日開催)

日 時:2012年2月18日(土)11:00-14:00

場 所:京都大学稲盛記念館3階 小会議室1

プログラム

タンザニア・キロンベロ谷の事例」

加藤太(信州大学 農学部)

報告

タンザニア中南部のキロンベロ谷に居住する農民と牧民を対象に、両者の生業とそれをとりまく社会・経済的な背景を関連づけながら、異なる生業や価値観をもつ民族集団の関係が対立から協調へと変化したことについて発表した。

キロンベロ谷では、1970年代より稲作が開始され、構造調整政策期を経て、現在では大稲作地帯へと発展している。農民ポゴロ(80%)、半農半牧民スクマ(20%)という人口構成比ではあるが、ポゴロには集住化政策によって多様な民族集団がふくまれている。ポゴロの主要な生業は水田稲作であり、トラクターによる耕起と種子の直蒔き、農薬・除草剤の利用を特徴とする水田耕作がおこなわれ、雨期の短期間に集中する洪水を利用する。一方、スクマは半農半牧であり、牧畜(とくにウシ)に高い社会的価値を置き、1980年代後半にキロンベロ谷に移住してきた。スクマは牛耕を中心に、苗床の作成と稲苗の移植、畦の作成によって、場所を選ばない水田の造成をおこなっている。ポゴロの水田面積は平均1.3ha、スクマのそれは平均2.6haであり、スクマはより少ない投入財と経費で、より多くのコメ売却益を得ている。この収入はウシの購入に充当されている。1,000頭ちかいウシを所有する男性は、スクマ社会ではサビンターレという敬称で呼ばれ、ソーラーパネルやテレビを所有する世帯も多い。

2005年までは、スクマは未利用の氾濫原を家畜の放牧地として、またポゴロが利用しない土地を水田として利用し、スクマとポゴロのあいだでは土地利用をめぐる競合はなかった。また、1974年にはキロンベロ谷はWildlife Conservation Actの施行によって、自然保護の網がかけられ、狩猟や漁撈は禁止されて、場所によっては水田耕作が制限されるようになった。ラムサール条約の指定にともなって、2005年にはプク・アンテロープ、ティラピア、卵生メダカの保護が盛んに進められるようになる。動物保護区の厳格な運用、ポゴロの水田造成にともなって、氾濫原の利用がスクマとポゴロのあいだで競合が生じるようになった。2006年、ポゴロによる大規模な氾濫原の耕起と、それを阻止しようとするスクマの襲撃によって、集団乱闘事件が生じ、関係は悪化した。ポゴロはこの対立について「民族間対立」とみなす一方で、スクマは定住しつづける者と、移出した者に分かれた。定住するスクマは、ポゴロに対する報復を拒否した。

2006年、ハリケーンの襲来によって、氾濫原の水位が上昇した結果、トラクターによる耕起は不可能となり、ポゴロは対立関係にあったスクマの牛耕に依存せざるを得なかった。スクマがウシによってポゴロの水田を耕作したこと、県行政官によってポゴロの逮捕者を出したこと、年長者(wazee)の仲裁によって両者の対立が回避された。年長者の面子をつぶさないために、スクマとポゴロ両者の若者が謝罪し、和解へと向かい、放牧地と水田の境界線が策定された。また、自然保護政策の強化にともなうスクマの追い出しと土地利用(居住、水田)の規制が進められた。ポゴロは当初、スクマの追い出しには賛成していたが、水田耕作が禁止されることを予想したのを契機として、スクマの追い出し反対と水田耕作をまもろうとすべく、中央政府や地方政府に対して陳情を繰り返した。民族集団という枠組みを超えて、ひとつの村の住民として、個人間の関係を築くようになった。調査村の民族間関係には、立ち上がり(対立関係)、昂揚、沈静という時期が存在し、現在では個人間の友好関係が築かれるにいたっていると結論づけた。(大山修一)

[西アフリカ・クラスター第2回研究会/第6回公開ワークショップ]佐藤章「コードジボワールに見る紛争解決のジレンマ」(第186回アフリカ地域研究会との共催、2012年02月16日開催)

日 時:2012年2月16日 (木)15:00〜17:00

場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

プログラム

「コードジボワールに見る紛争解決のジレンマ」

佐藤 章(アジア経済研究所・副主任研究員)

要 旨

アフリカの紛争では,国連や先進国が解決に向けて積極的な取り組みを行なうが,その努力が速やかに実を結ぶことはまれである.治安回復に大きな役割を果たす平和維持部隊は,しばしば逆に軍事的状況を刺激することがあるし,無事に選挙にこぎ着けたとしても,それだけで永続的な平和が約束されるわけではない.和平プロセスの締めくくりとなる2010年選挙を契機として,内戦が再燃する事態に至ったコートジボワールの経験は,このジレンマの典型を示している.コートジボワールの和平プロセスを振り返りながら,なぜこのような事態に至ったのかを考察し,国際的主体による外部介入が直面するジレンマとその根底にある原因を検討することで,アフリカの紛争解決の難しさについて考えてみたい.

[第6回公開ワークショップ/西アフリカ・クラスター第2回研究会]佐藤章「コードジボワールに見る紛争解決のジレンマ」(第186回アフリカ地域研究会との共催、2012年02月16日開催)

日 時:2012年2月16日 (木)15:00〜17:00

場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

プログラム

「コードジボワールに見る紛争解決のジレンマ」

佐藤 章(アジア経済研究所・副主任研究員)

要 旨

アフリカの紛争では,国連や先進国が解決に向けて積極的な取り組みを行なうが,その努力が速やかに実を結ぶことはまれである.治安回復に大きな役割を果たす平和維持部隊は,しばしば逆に軍事的状況を刺激することがあるし,無事に選挙にこぎ着けたとしても,それだけで永続的な平和が約束されるわけではない.和平プロセスの締めくくりとなる2010年選挙を契機として,内戦が再燃する事態に至ったコートジボワールの経験は,このジレンマの典型を示している.コートジボワールの和平プロセスを振り返りながら,なぜこのような事態に至ったのかを考察し,国際的主体による外部介入が直面するジレンマとその根底にある原因を検討することで,アフリカの紛争解決の難しさについて考えてみたい.

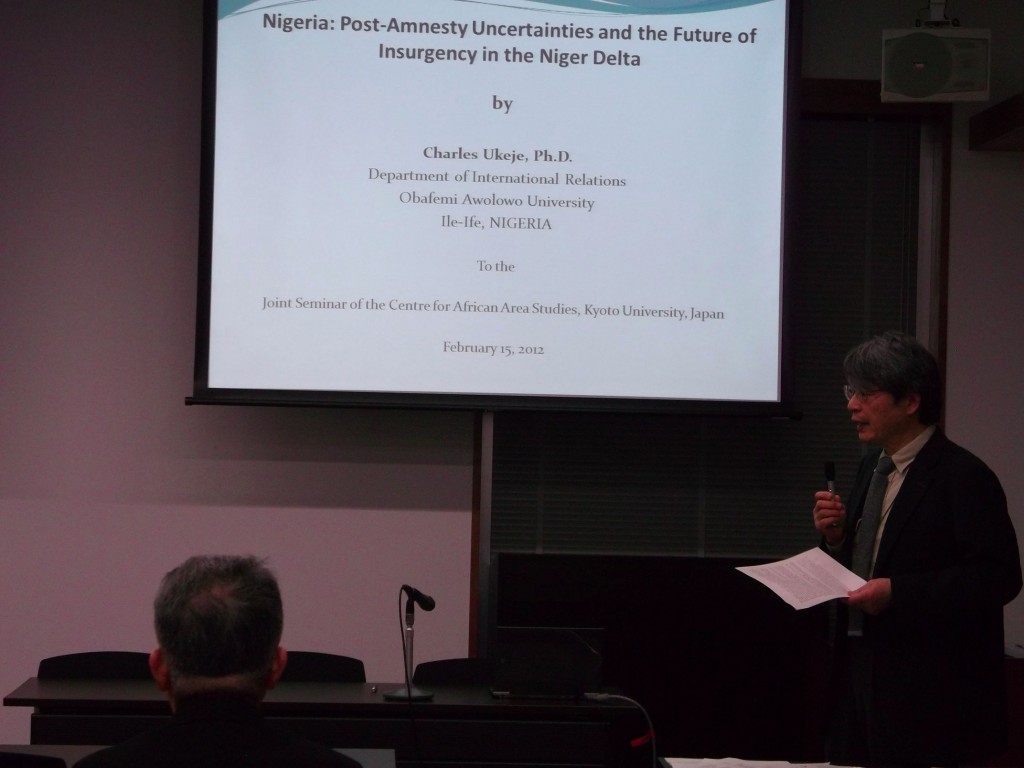

[西アフリカ・クラスター第1回研究会/第5回公開ワークショップ]「ナイジェリアにおける地域紛争の最新報告~資源開発地域とイスラーム地域での地域紛争」 (第5回Kyoto University African Studies Seminar (KUASS)との共催、2012年02月15日開催)

日 時:2012年2月15日(水)15:00 ~ 17:00

場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室 (京都市左京区吉田下阿達町46)

共 催: 科学研究費補助金基盤研究(B) 「アフリカの地域紛争にみられる新兆候に関する研究:ナイジェリアの事例を中心に」

科学研究費補助金基盤研究(S) 「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共生の実現に関する総合的地域研究」

プログラム

「Nigeria: The Post-Amnesty Blues and the Future of Insurgency in the Niger Delta」

・Dr. M. Raufu(オックスフォード大学)

「Boko Haram: The long road to Islamic Terroism」

アブストラクト(PDF File)>>

報告

[第5回公開ワークショップ/西アフリカ・クラスター第1回研究会]「ナイジェリアにおける地域紛争の最新報告~資源開発地域とイスラーム地域での地域紛争」 (第5回Kyoto University African Studies Seminar (KUASS)との共催、2012年02月15日開催)

日 時:2012年2月15日(水)15:00 ~ 17:00

場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室 (京都市左京区吉田下阿達町46)

共 催: 科学研究費補助金基盤研究(B) 「アフリカの地域紛争にみられる新兆候に関する研究:ナイジェリアの事例を中心に」

科学研究費補助金基盤研究(S) 「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共生の実現に関する総合的地域研究」

プログラム

「Nigeria: The Post-Amnesty Blues and the Future of Insurgency in the Niger Delta」

・Dr. M. Raufu(オックスフォード大学)

「Boko Haram: The long road to Islamic Terroism」

アブストラクト(PDF File)>>

報告

[社会・文化ユニット第4回研究会]平野(野元)美佐「バミレケ首長制社会の成立過程と紛争」、海野るみ「歴史を営む、他者とつながる―南アフリカ・グリクワの人々にみる争わない術」(2012年1月28日開催)

日 時: 2012年1月28日(土)15:00-18:30

場 所: 京都大学稲盛財団記念館3階第1小会議室

プログラム

15:00~16:00

平野(野元)美佐(天理大学)

「バミレケ首長制社会の成立過程と紛争」

16:10~17:10

海野るみ(明治学院大学)

「歴史を営む、他者とつながる―南アフリカ・グリクワの人々にみる争わない術」

17:20~18:30 総合討論

報告

平野(野元)美佐(天理大学) 「バミレケ首長制社会の成立過程と紛争」

バミレケは、カメルーン西部地域に住む人びとであり、100を超える首長制社会を形成している。植民地化される以前には、こうした首長同士が頻繁にあらそっていたといわれている。本報告では、まず、首長制社会がどのように形成されてきたのかを口頭伝承を手がかりとして分析した。16世紀にはすでにいくつかの小さな首長制社会が形成されていた可能性がある。そして17~18世紀には移住してきた小集団が地元民を征服して新たな首長制社会を形成し、奴隷交易などによる財の蓄積をとおして中央集権化が進んでいったと考えられる。そして、現在の制度が完成したのは、ドイツ人が入植してきた19世紀末になってからである。

バミレケの首長制社会の内部では、首長と地元民とが軋轢と内紛、そしてその解決と共生をくりかえした。また、首長制社会間では、直接的にはお互いを侮辱することを原因として戦争がおこり、それは結果的には、優勢な社会の領土拡大と、個々の首長制社会のアイデンティティ構築につながった。ただし、交易、捕虜の交換、婚姻関係の構築などをとおして、こうした紛争を解決あるいは回避するしくみも存在していた。

海野るみ(明治学院大学) 「歴史を営む、他者とつながる―南アフリカ・グリクワの人々にみる争わない術」

南アフリカ共和国に住むグリクワの人びとを対象として、彼らが「歴史」と呼ぶ実践自体や、その実践をとおして明らかになる規範(あるいは行動の前提ともいうべきもの)が、結果的に他者との紛争を回避することにつながっていることを示すのが、本報告の目的である。グリクワとは、コイコイを中心として、サン、ヨーロッパ人植民者、バントゥ系の人びと、そして解放・逃亡奴隷などが18世紀後半ごろまでに、「バスターズ」と自称しつつ自己形成した人びとであり、首長とその支持者によって形成される多くの共同体を含んでいる。

彼らは1990年代中頃から、国連の先住民作業部会とのつながりを持ち始め、自分たちを先住民として自己規定してゆく。また、この部会には南部アフリカからほかのコイサンの人びとが参加していることを知り、その人びととの交流や連携を深めていった。この過程を分析すると、彼らの社会には「他者を受け入れる」「流動的にくみかえる」「自律性を保つ」という、相互に深く関連する三つの行動指針ともいうべきもの(=規範)が存在することがわかる。そして、こうした規範と行為とは、結果的には他者との争いを回避し、共生関係を維持することにつながっていると考えられる。(文責:太田至)

[政治・国際関係ユニット第3回研究会]佐藤章「『紛争後』コートジボワールにおける『和解』の展望」(2012年01月28日開催)

日 時:2012年1月28日(土) 15:00~17:00

場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室

プログラム

「紛争後」コートジボワールにおける「和解」の展望

佐藤章(アジア経済研究所)

報告

2011年12月の国民議会選挙で与党が勝利し、ワタラ大統領の政権基盤が強化されたコートジボワールは、とりあえず「紛争後」の時代に入ったといえる。今後は、1990年代以降の属性の政治化や排外主義の勃興から生じた問題を処理し、国内の「和解」を進めていくことが一つの課題となる。佐藤氏は、国家形成プロセスとの関係から「和解」の取り組みを捉える視座を示したうえで、同国で「和解」をめぐる最重要の問題が、フランスによる植民地化以来つくりあげられてきた「地域」間の対立構造であることを示した。つぎに、現政権下でいかなる「和解」の取り組みがなされている/いないのかをまとめた。現政権は、前大統領のバボ氏とその政権幹部を、ICC(国際刑事裁判所)と国内で裁くことを早々に表明し、現在その司法プロセスが進行中である。また、2011年9月には「真実・和解・対話委員会」を発足させたが、その権限や活動内容についてはまだ不透明な部分が多い。「和解」をめぐる取り組みがほとんどなされていない重要な課題の一つが、政党間の「和解」である。敗北したとはいえ大統領選挙でバボ氏の得票率はかなり高く、国内に根強い支持がある。現政権が議会の場で(バボ派の)野党のチェックを受けながら政権運営を進めれば、「和解」に一定の効果をもつかもしれないが、バボ派側は国民議員選挙に参加せず、議会はバボ派支持者を包摂する場となっていない。この状況は、批判勢力が議会に存在しないという点では現政権にとって好都合であるかもしれないが、国内外からの「強権化」などに対する政権批判に対しては、政権内部での権力闘争によって対処する道しか用意されていないことも意味し、将来的に政権の不安定要因として作用する可能性もある。

討論では、ICCの「和解」プロセスへの関与に関して、ワタラ政権はなぜバボ氏らの裁きをICCに委ねたのか、ICCはいかなる意図をもって関与してきたのか、ICCの関与に対する現政権の反応はどうか、フランスはICCの関与や今後の政権運営にどのような影響を与えていくのか、といった質問がなされた。「和解」に関しては、市民レベルで和解を醸成する動きはないのか、コートジボワールでは一般市民同士の殺戮はまれだったのではないか、そうだとすればエリート同士の和解だけが問題なのか、国外勢力のつよい関与がコートジボワール紛争と紛争後プロセスの特徴だが、それが内発的な和解の動きを妨げているのではないか、などの問いも出された。また、民主主義と紛争の関係にまつわる問題群も議論の対象となり、選挙の実施は属性の政治化を生んだりそれを強化することで紛争の発生を招く可能性があるが、それへの対処法としては選挙後の権力分有以外に方法はないのか、あるいは選挙前の選挙制度の変更や公正な選挙のための監視を強化することで対応できるのか、といった点について意見交換がなされるとともに、選挙が紛争のトリガーとはなっていない国との比較研究を進める必要があるとの指摘もなされた。(佐川徹)

[経済・開発ユニット第2回研究会]池永伊奈生「アフリカにおける腐敗と公共性概念―アジアとの比較より」(2012年01月28日開催)

日 時: 2012年1月28日(土)

場 所: 京都大学稲盛記念館 3階 小会議室I

プログラム

「アフリカにおける腐敗と公共性概念―アジアとの比較より」

池永 伊奈生(神戸大)

報告

トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数(CPI)では、アフリカとアジアではそれほど大きな変化がないものの、経済成長においては大きな差が出ている。そのちがいを明らかにするのが、発表者の意図である。アフリカにおける腐敗の問題は、構造調整政策の影響や東西冷戦の終結による国際社会の変化によって注目されてきた。腐敗に対する、さまざまな研究者の定義を紹介したうえで、腐敗には政治家や官僚、民間人といったさまざまなアクターが介在していること、規模のちがいが存在することを述べた。そして、アフリカとアジアの官僚組織とその階層構造、腐敗の存在とその背景に対する仮説的な考察をおこなった。(大山修一)